Le ministre assigne aux professeurs une tâche éducative qui relève des familles

Le ministre de l’Education nationale confirme que l’école n’est décidément pas dédiée à l’instruction. Il met un coup d’accélérateur à la lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal, qui avait annoncé le lancement de cours de bienveillance pour 100 écoles en janvier, évoque désormais le nombre de 1.000 établissements scolaires.

Un dispositif d’une ampleur dix fois plus grande que prévue. Annoncés dès septembre lors de la présentation du plan de lutte contre le harcèlement scolaire, les cours d’empathie vont prendre une nouvelle dimension dès la rentrée de janvier.

« Ce que je peux vous annoncer aujourd’hui, c’est que ce sera pas 100 écoles mais 1.000 écoles en janvier 2024 qui vont accueillir ces temps dédiés à la bienveillance, à l’altérité« , a lancé le ministre de l’Education nationale ce dimanche sur RTL.

Vers une généralisation en septembre 2024

Ces cours d’empathie devront permettre d’apprendre « à respecter la différence de l’autre, la culture de l’apaisement quand il y a un conflit, à pacifier les choses », a encore précisé Gabriel Attal, qui se place résolument au côté des immigrés et non pas des européens, blancs et chrétiens, que les premiers ne font aucun effort pour connaître et respecter. Il revient donc aux petits blancs d’apprendre à être un peu tchétchène et afghane, algérienne et palestinien, malien et nigérienne, syrienne et albanais… L’apprentissage inverse serait-il trop demandé?

L’objectif d’un déploiement à vaste échelle « dans toutes les écoles maternelles, puis primaires » reste toujours d’actualité pour la rentrée de septembre 2024.

Dans la phase de test entre le mois de janvier et de septembre, « plusieurs organisations » vont être expérimentées. « Dans certaines écoles », les cours d’empathie dureront « une heure » ou « deux heures dans la semaine » suivant les besoins.

Très efficace au Danemark

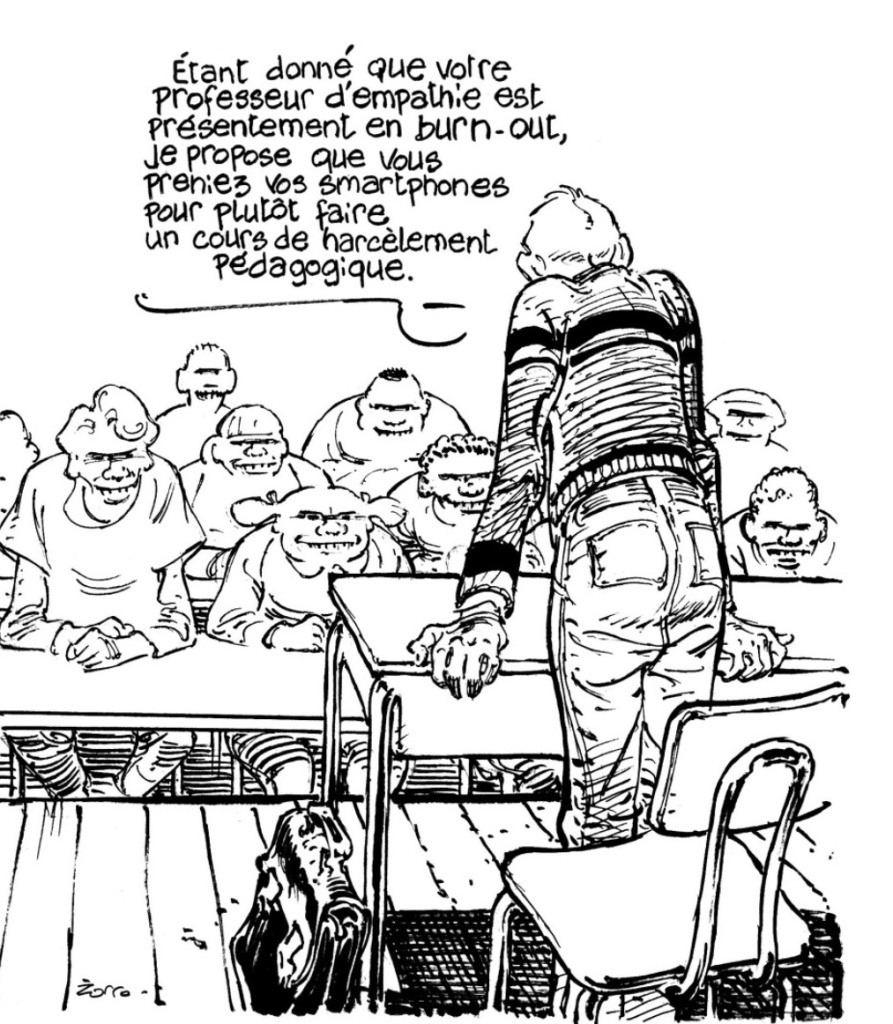

Charlie hebdo ne manque pas de se se gausser…

Comme d’habitude, la solution miracle viendrait des pays scandinaves, ces bons élèves de l’humanité avec leurs bicyclettes, leurs jouets en bois, leurs classes en extérieur et leur affabilité maladive en toutes circonstances, ricane Coline Renault. Elle aurait pu, à en croire Gabriel Attal, éviter le décès du jeune Nicolas, retrouvé pendu à son domicile des Yvelines après des mois de harcèlement scolaire, ou celui de Lindsay, elle aussi tourmentée jusqu’à la mort au collège comme sur les réseaux sociaux au printemps dernier. Ainsi, le ministre de l’Education nationale a promis à la rentrée 2024 la généralisation dans tout le pays de la méthode danoise Fri For Mobberi, littéralement « libéré du harcèlement », composante phare de tout son plan déployé contre le harcèlement scolaire. [Ce programme a été lancé en 2005 au Danemark par la Fondation Mary et Save the Children Danemark et est déployé en France par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, une hydre socialiste en forme de confédération d’associations revendiquant 25.000 associations locales et s’appuyant sur 103 fédérations départementales. Sous Hollande, elle a été le mouvement associatif qui a perçu la plus importante subvention annuelle du ministère de l’Education nationale : en 2013, elle a reçu 23 millions d’euros qui auraient pu permettre de créer des postes de médecins scolaires…]

En quelques mots, le dispositif veut développer le vivre-ensemble et la cohésion de groupe, à raison, une fois par semaine, de séances de discussions et de jeux, qui passent notamment par le contact physique – comme dessiner un mouvement dans le dos pour accompagner une histoire contée (surtout ne pas oublier le consentement en demandant « est-ce que tu peux me prêter ton dos ? »). La méthode comprend aussi l’utilisation d’un ours en peluche comme mascotte et principale oreille pour les chagrins individuels. 70 % des professionnels qui ont testé ce programme trouvent qu’effectivement il rend les enfants plus bienveillants à l’égard de leurs camarades.

On songe à la violence des adolescents ou, pire encore, à celle des préadolescents – et à l’acharnement dont peut faire preuve une meute. On pense à cet enfant, dans une classe bretonne, qui a expliqué à son institutrice, interrogée par Charlie Hebdo, vouloir « tuer la Lune » en visant le ciel avec ses doigts qui forment une arme imaginaire. Il s’appelle Paul [!], il a 5 ans et il terrorise les astres comme ses camarades. À la cantine, il les menace en levant son petit couteau d’enfant. Pendant les récréations, il tape, il frappe, il mord et, dans la classe, c’est encore pire [Et on ne demande pas à voir les parents ?]. Est-il vraiment possible de lui injecter de l’empathie de force dans le crâne, pendant que ses deux accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ont besoin de leurs quatre bras et de leurs quatre jambes pour le maîtriser ? Peut-on vraiment apprendre l’empathie à l’école ? Ou naît-on avec une certaine propension à sentir l’autre qui détermine nos actions tout au long de notre vie ? [L’acquis peut-il surmonter les désordres de l »inné, dans un pays où tout est qualifié de « difficile », mot-phare des assistés ?]

« Dire que le Danemark a réglé le problème du harcèlement scolaire avec des cours d’empathie, c’est inaudible scientifiquement », estime le psychopédagogue Bruno Humbeeck, auteur du Harcèlement scolaire. Guide pour les parents (éd. Odile Jacob). Car une grande partie de l’empathie se détermine bien en amont de l’école. Tout d’abord, par la nature : les animaux, par exemple, ont aussi de l’empathie. Les oiseaux et les poissons peuvent ainsi ressentir la peur de leurs congénères, ce qui leur permet de prendre collectivement la fuite en cas de danger. L’empathie humaine, elle, se décline sous quatre formes, à en croire le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron [gourou de la gauche]: la compréhension des états émotifs de l’autre ; le souci d’autrui ; la capacité de prendre du recul et de comprendre que l’autre peut avoir une façon de réagir différente ; puis la capacité de contrôler ses propres émotions sans les imposer à un autre. « Ces différentes formes vont se développer lors de la petite enfance en fonction de ses interactions avec son entourage. Lorsqu’un bébé échange avec des personnes attentives à lui, il apprend à saisir les émotions des autres. C’est une disposition naturelle qui a besoin d’être stimulée », explique le psychiatre. Et ce tout au long de la vie. « On ne peut pas enseigner l’empathie, poursuit-il. Ça ne s’apprend pas. On la développe dans des situations d’interactions avec les autres, lorsqu’on est soumis à la nécessité d’identifier des états émotifs, à exprimer et à contrôler son émotion… Il ne s’agit pas de faire un cours, l’empathie n’obéit pas à une traditionnelle explication verticale. »

Un fonctionnement général du groupe

La réussite du Danemark tiendrait moins à des cours ponctuels de Fri For Mobberi qu’à un fonctionnement général du groupe à l’école. « Ils ont une culture du collectif qui, grâce à l’ensemble de leurs activités collaboratives, évite la marginalisation de certains, poussent les enfants à s’exprimer, à se découvrir et à s’intégrer, analyse Serge Tisseron. L’école française est trop verticale : contrairement aux pays protestants, qui ont une tradition de tolérance et de débat, le système scolaire laïque s’est construit en se calquant sur le modèle scolaire catholique, lui-même calqué sur la messe. Un enseignant sur l’estrade fait cours comme lorsque le curé explique l’Évangile. Les enfants n’ont pas la possibilité de se connaître et d’interagir pour développer leurs états cognitifs respectifs. On a un énorme retard sur ce sujet en France. »

De plus en plus, les compétences psychosociales sont valorisées pour permettre de changer de paradigme à l’école. « On essaie de coconstruire des lignes de conduite, des responsabilités, des routines de travail. Le coeur du sujet est d’élaborer ensemble les règles de vie du groupe, dans le calme, l’écoute et le respect. Plus les enfants sont impliqués, plus on leur demande leur avis, plus il y a de chance qu’ils adhèrent au projet de groupe. Plus vous formez une communauté qui échange, qui se met d’accord, qui développe son intelligence collective, moins il y a de dérapages, estime Chahra Joubrel-Merahi, formatrice en compétences psychosociales. Le harcèlement est un risque sociétal : pour renforcer son sentiment d’appartenance, on est soi-même vecteur d’exclusion. La mise en sécurité de chacun permet de limiter ces phénomènes. » La formatrice reconnaît toutefois l’efficacité relative de ces méthodes, du moins à court terme, sur des situations de crise. « C’est de la prévention, et non une méthode pour mettre fin à des situations de harcèlement. On n’est pas des pompiers : on essaie juste de créer des groupes qui fonctionnent mieux », ajoute-t-elle.

Un système copié-collé

En agitant la baguette magique des « cours d’empathie », Gabriel Attal veut coller grossièrement à la façon de faire d’un pays, façon qui ne fonctionne que pour un lieu et une culture donnés. Les Danois ne sont pas les Français [et les Palestiniens ne ressemblent ni aux uns ni aux autres]. « Stimuler l’empathie est un processus long, qui se noue dès la naissance [avant, même]. Il ne sert à rien de copier bêtement [adverbe exprimant l’empathie…] les modèles des autres, note Bruno Humbeeck [pour qui on n’apprend pas l’empathie â travers l’Autre…]. Par exemple, en Norvège, le professeur a un prestige absolu comparable à celui d’un médecin. Quand un élève est pris à témoin, les parents ne débarquent pas pour se plaindre, et le harcèlement cesse aussitôt. » Au Danemark, le fait qu’il y ait peu de harcèlement tient aussi à la structure de la société. « Les Danois ont un esprit communautaire très ancré. Historiquement et culturellement, ils sont tous des individus parties prenantes dans une communauté. L’intelligence collective est bien mieux valorisée qu’en France, ce qui limite de facto les situations d’exclusion », précise Bruno Humbeeck [qui fait donc le procès des Français justifiant ainsi la malveillance dont ils sont l’objet de la part de peuples qui en sont restés à l’Ancien Testament].

Isabelle Dumont, enseignante en Normandie, ajoute qu’on ne peut pas confier à l’école seule le développement de l’empathie : « Tous les partenaires intervenant dans la vie d’un enfant doivent travailler sur la question : les parents, les enseignants, les intervenants du périscolaire… L’accent doit être mis au quotidien et adapté à toutes les situations pratiques. » Un avis partagé par Bruno Humbeeck : « Les cours d’empathie ne marchent que si toute la société fonctionne comme ça. Les parents doivent jouer leur rôle, veiller à ce que leurs enfants ne provoquent pas d’émotions négatives chez les autres. C’est-à-dire ne pas se satisfaire d’avoir un enfant dominant. L’éducation à l’altruisme n’est pas seulement le fait de l’école, mais de tout le système social. » [En somme, Attal se trompe de public et ceux qui ont applaudi à l’entrée des parents dans l »école veulent maintenant les redresser: ont-ils été loupés par l’Education nationale dans leur enfance et les psychopédagogues ont fauté ou ils viennent d’ailleurs et il est urgent de créer des cours de vivre-ensemble pour ceux qui débarquent en France en clamant pourtant qu’ils nous adorent et profitent de notre droit du sol pour justifier l’usage du couteau à l’école]. Alors l’Éducation nationale peut bien brandir la méthode danoise comme remède miracle au suicide des adolescents, elle ne fera que colmater maladroitement les trous dans le tissu social d’une société en grande carence d’intelligence émotionnelle. »

Si on en croit Charlie hebdo et ses sommités de la psy de gare, qui n’ont rien à proposer que le dénigrement, il n’y a rien à faire. Et que le plus fort – ou le plus déséquilibré – gagne.