Poutine laisse en fait une chance aux pourparlers de cessez-le-feu

en janvier 2017

L’analyse du maléfique Le Drian occulte la reprise des pourparlers ce jeudi. L’avancée russe en Ukraine semble en suspens: les négociations commenceront dès ce jeudi matin dans un lieu en Bielorussie situé « non loin de la frontière avec la Pologne », a précisé le négociateur russe Vladimir Medinski.

Un premier round de pourparlers s’était déjà tenu lundi, également en Biélorussie, ou Bélarus, mais les discussions n’avaient donné aucun résultat tangible: les deux parties avaient placé la barre à un niveau logiquement inaccessible. Kiev appelait à « un cessez-le-feu immédiat » avec le retrait des forces russes sur son territoire. De son côté, Moscou envisageait plutôt « un accord qui doit être dans l’intérêt des deux parties« , rappelle le négociateur russe, Vladimir Medinski, 51 ans, homme politique d’origine ukrainienne, et auteur du roman Le Mur (2012) consacré aux « Temps des troubles » en Russie, de la fin du règne de Fédor Ier (dernier représentant de la dynastie des Riourikides) en 1598 à l’avènement, en février 1613, de Michel Ier Romanov, dont les descendants ont régné jusqu’en 1917, à la veille de la Grande Guerre.

Après une semaine de progression rapide, l’armée russe rencontre désormais la résistance de plusieurs grandes villes: « du coup, on voit apparaître des menaces d’encerclement », commente le ministre qui, à 74 ans, ne réalise pas que Macron l’a déplacé de la Défense à la diplomatie. Pour le ministre des Affaires étrangères, le conflit n’est pas prêt de s’arrêter et pourrait même empirer. Comme nostalgique du ministère des Armées, il note « des menaces d’encerclement dans un certain nombre de villes », mais, comme ministre des Affaires étrangères, il ne prend pas en compte le deuxième round de pourparlers: la guerre a, pour lui, tant de charme….

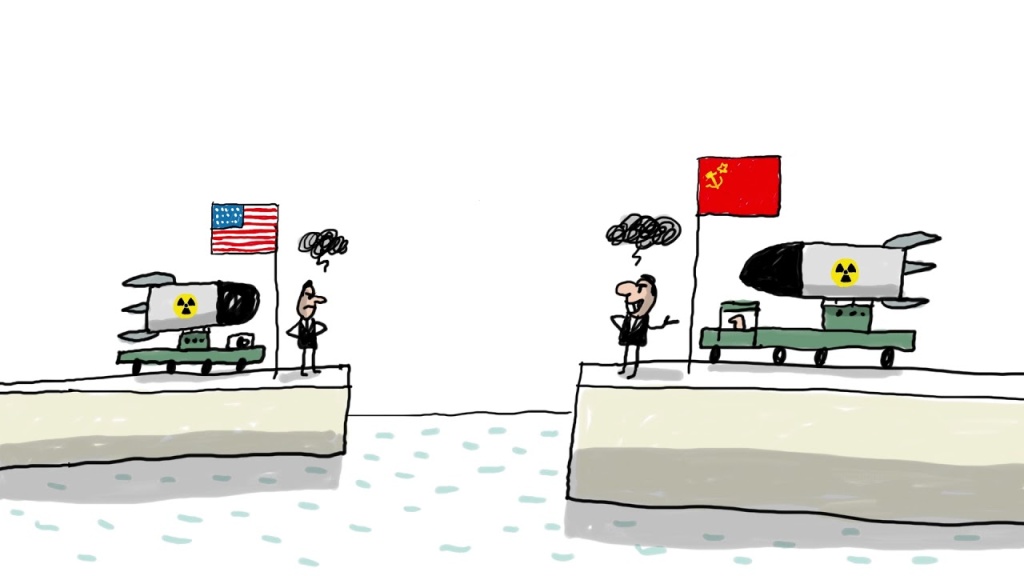

Le Drian souligne que les forces russes avaient émis l’hypothèse d’un blitzkrieg, « d’une entrée rapide, et qui aurait permis à la Russie d’avoir la maîtrise sur l’Ukraine ». Mais le septuagénaire oublie qu’il a lui-même évoqué la menace nucléaire dont dispose la France, une « arme de non-emploi », dite de dissuasion de l’emploi d’armes de destruction massive. Or, aux manettes, le maître des horloges n’est ni Macron, ni le socialiste qui vante » la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire, très courageuse » et semble vouloir rejouer, pour l’Histoire, le rôle de Guy Mollet (SFIO) dans la Crise de Suez, une guerre de neuf jours qui éclata en 1956 en territoire égyptien (à la suite de la nationalisation du canal de Suez par Nasser), mais bien Poutine. Et le « dictateur » laisse du temps au temps des négociations.

Le Drian cite les réussites de Poutine, mais pour nier la position de force de la Russie dans les pourparlers

Le Drian assure que les troupes russes marquent le pas face à la résistance ukrainienne. « Du coup, on voit apparaître des menaces d’encerclement dans un certain nombre de villes. Kherson est tombée hier, à Kharkiv ça se poursuit, à Marioupol ça se poursuit, et à Kiev », s’alarme-t-il.

Un million de réfugiés a fui l’Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l’invasion russe il y a une semaine, a affirmé à la louche le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés, Filippo Grandi, jeudi 3. Selon un décompte provisoire de l’ONU au mercredi 2 mars, quelque 836.000 personnes ont fui les troupes russes en Ukraine pour affluer vers les pays voisins.

« Pour des millions d’autres, à l’intérieur de l’Ukraine, il est temps que les armes se taisent pour que l’assistance humanitaire puisse arriver et sauver des vies« , a souhaité Le Drian, tout en soufflant « en même temps » sur les braises de la haine américaine anti-russe d’un Joe Biden, 79 ans, resté figé au temps de la guerre froide. C’est lui qui, en août 2021, a en revanche accéléré le retrait des Etats-Unis d’Afghanistan, lequel a conduit à l’effondrement du gouvernement en place et à la reprise du pouvoir par les Talibans, fondamentalistes islamistes regroupés dans une organisation militaire, politique et religieuse dénommée l’Emirat islamique d’Afghanistan.

La politique internationale des USA déstabilise les équilibres géopolitiques actuels mais Poutine protège son peuple quand, en 2014, il reprend la Crimée, située face à la Turquie au Sud, ou quand, en 2008, il soutient l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Ces régions ont fait sécession de la Géorgie en 1992 avec le soutien de la Russie, et ont proclamé unilatéralement leur indépendance en 2008, laquelle a été reconnue notamment par la Russie et la Syrie, alors que la Georgie est membre du Conseil de l’Europe (comme la Russie, 1996, et la France, 1949) et que la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme constituent les chevilles ouvrières: elle ne traite pas des sujets de défense. La Georgie est un état tampon, comme l’Azerbaïdjan, entre la Russie et l’Iran.

L’Ukraine est en proie depuis avril 2014 à un conflit ayant fait plus de 9600 morts. Fin décembre 2016, une nouvelle trêve « illimitée » est entrée en vigueur dans l’est de l’Ukraine entre les rebelles prorusses et l’armée ukrainienne, qui s’accusent mutuellement de violer ce fragile cessez-le-feu.

Les Etats-Unis ont débloqué une importante aide financière pour venir en aide à l’Ukraine. L’administration Obama a toutefois toujours refusé de fournir des armes à Kiev, livrant cependant à l’armée ukrainienne des gilets pare-balles, de l’équipement médical et des radars.