Black bloc : en cendres, tout devient possible »

Article (22/9/2019) de Radio parleur, « un média » qui se dit indépendant, mais qui propose de « suivre l’actualité des luttes sociales, environnementales et politiques » et qui publie des articles de Reporterre, cofondé à Paris 20e par Hervé Kempf (ancien journaliste de Courrier international, La Recherche et du Monde, qu’il quitte faute de carte blanche pour réaliser des reportages sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes)…

« Tout de noir vêtu·es [sic], ils et elles [iels ?] prennent la tête des cortèges des manifestations, hier en première ligne des défilés contre la loi travail, aujourd’hui acclamé·es par les Gilets Jaunes. Qui sont ces militant·es qui, pour lutter contre le capitalisme et la violence sociale, enfilent par centaines des cagoules et des k-ways noirs ?

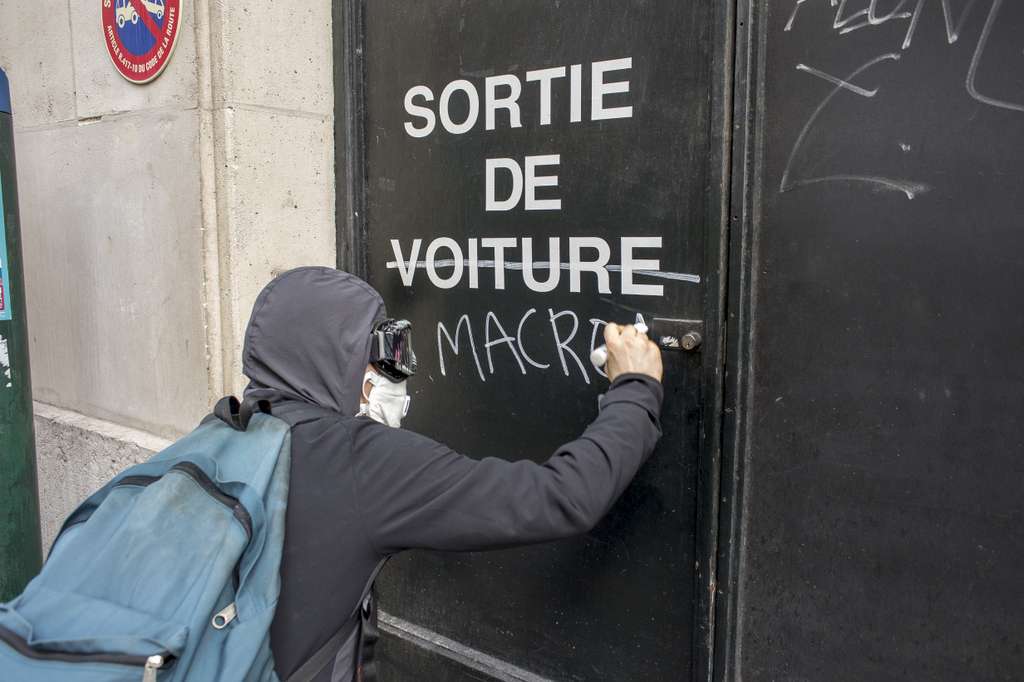

Les yeux sont rouges. Et les esprits irrités. Le sérum physiologique, qui stoppe l’irritation des gaz, passe de main en main. “Vous voulez du sérum physiologique, madame ?” En tête du cortège, une femme âgée est prise en charge par un groupe de manifestant·es masqué·es. Quelques mètres plus loin, les projectiles commencent à voler en direction des forces de police, qui ne tardent pas à répondre, ciblant indifféremment les manifestant·es qui leur font face. Une fumée blanche et opaque, annonciatrice de lacrymogènes apparaît près du carrefour. Des pavés sont arrachés par les plus radicaux, des poubelles sont renversées au milieu de la chaussée. Au milieu de la foule, quelques dizaines de militant·es profitent du mouvement pour tirer leur attirail de leur sac à dos. Cagoulé·es et vêtu·es de noir, ils commencent à casser des vitrines et visent des cibles symboliques. Ceux-là rêvent de révolution et de soulèvement et manifestent dans la tradition de l’action directe. Bien vite, la foule prend parti : elle les acclame ou les conspue. La rue est plus que jamais un espace politique. Mais qu’est ce que le “black bloc” ? Et pourquoi attire-t-il ainsi objectifs et caméras ?

Cagoules noires, imperméable Decat’ et gants en cuir

1er mai, sur le boulevard du Montparnasse. Les camions des syndicats et leurs ballons siglés crachent plein pot des tubes militants tandis que le cortège se met en place. En tête du cortège, ils et elles sont plusieurs centaines, tout de noir vêtu·es. Les premiers slogans sont lancés : « Anti ! Anticapitaliste a-ha ! » et « Tout, le monde, déteste la police ! ». Sur les trottoirs et à intervalles réguliers, des effectifs de police sont déployés avec leur équipements coqués et renforcés. Très vite, la tension monte. BRAV-M, CRS et policiers en civil : pour cette fête des travailleurs, la préfecture de Police a sorti le grand jeu. En face, les manifestant·es alignent des bâtons, des frondes, des mortiers et des feux d’artifice. Et aussi parfois, des bombes agricoles.

“La banderole renforcée ça sert à se protéger des attaques de la police et des flashballs”, explique Camille. “En même temps, ça porte notre message : c’est du sens en action.” Cet étudiant est venu avec plusieurs ami·es pour participer à la grande manifestation parisienne. Un 1er mai qui s’inscrit dans un contexte social tendu par le mouvement des Gilets Jaunes. “On met du bois derrière des bâches, on peut mettre toute sorte de choses.” Quant aux messages qui sont inscris dessus, “chaque collectif a sa méthode, mais la plupart du temps ça fait consensus en fonction du contexte”. Non sans un certain lyrisme, le black bloc emprunte parfois ses slogans à des rappeurs en vogue, comme Booba ou PNL. Et à l’occasion, à l’actualité des séries télé, comme Game of Thrones.

En fonction de ces dispositifs, il est parfois plus intéressant de se changer directement au cœur de la manifestation, où la solidarité entre manifestant·es permet d’enfiler discrètement les tenues noires. Régulièrement des sympathisant·es, tous âges confondus, se positionnent autour d’eux, afin de les cacher des regards de la police. Lorsque la manifestation se met en branle, imperméables noirs et lunettes de piscine sont tirés hors des sacs à dos pour préserver l’anonymat. “Moi personnellement je les cache sous mon pull. J’ai moins de chances de me faire fouiller, parce que j’ai une tête toute mignonne”, sourit Vixen, qui précise toutefois que pour les masques à gaz ou des objets volumineux, “c’est plus compliqué”. Mais face aux contrôles de la police, les manifestants trouvent régulièrement le moyen de s’adapter. Sur le parcours, les tenues et le matériel sont parfois dissimulés à l’avance. “On s’échange beaucoup d’infos, pour savoir où se situent les points de contrôles”, confie Vixen, en enfilant un T-shirt noir par le col, jusqu’au nez.

Les conversations via des messageries chiffrées, comme Signal, permettent de se protéger de l’action des services de police et de renseignement. La jeune femme tire les manches en arrière et les nouent ensemble. Avant de rabattre le bas du T-shirt sur le front, de tirer les bords et de les renouer à l’arrière, improvisant ainsi une cagoule. A quelques mètres de là, des chariots sur lesquels se dressent d’imposant volatiles, réalisés en carton pâte et à l’effigie de cygnes, tentent de prendre place en tête de cortège, poussés par des étudiants. Les chars-volatiles ne sont pas une nouveauté. En 2016, un phénix, monté lui aussi sur un caddie, avait été brûlé place de la Nation. Dans le black bloc, les symboles et l’imaginaire collectif brillent de mille feux. “Il y a des caddies décorées avec du bois, avance Camille. Ça permet de se protéger. Et on a mis une catapulte derrière. Ça s’appelle la spatule, ça permet d’envoyer un pavé de deux ou trois kilos sur un pare-brise.”

La particularité du black bloc, c’est aussi et d’abord sa dimension esthétique [sic] qui passe par la dissimulation du visage et le fait de s’habiller tout de noir. “Je suis d’abord venu dans le Cortège de tête, j’ai trouvé que c’était sympa et j’ai acheté un K-way noir”, sourit Camille. Le coupe-pluie imperméable noir, pas cher et facilement dissimulable, est distribué chez les grandes enseignes de sport. Plus généralement, n’importe quel·le manifestant·e habillé·e de noir peut en principe rejoindre le cortège.

“Avec des copains qui ont fait le même parcours, on a décidé de se coordonner”

Le plus souvent, on vient dans le black bloc par “groupe d’affinité” ou en binôme. Le cortège se constitue ainsi par grappes d’individus. Anarchistes, communistes, féministes, queers ou militants autonomes et antifascistes. “Ce qui nous réunit, c’est une notion de soin très importante : tu ne laisses jamais quelqu’un par terre.”

Pas de manif statique, une émeute magnifique

Alors que les gaz lacrymogènes commencent à envahir l’avenue, quelques militant·es s’élancent vers l’enseigne JC.Decaux d’un abribus et brisent les vitres à coups de marteaux brise-glace. En principe, aucune cible n’est choisie au hasard. “C’est une casse ciblée”, explique Camille. Parfois, le choix des cibles manque de clarté, aux yeux du grand public ou du reste des manifestant·es. La charge symbolique de ces dernières varient en effet selon chacun·e. En 2016, c’est une boutique Emmaüs qui est brièvement prise pour cible, au grand étonnement de nombreux·ses manifestant·es, qui observent la scène un peu dépité·es. Des participant·es au black bloc s’expliquent : quelques semaines plus tôt, des salarié·es de l’enseigne ont dénoncé les conditions de travail que leur imposait Emmaüs. Une pancarte donne le ton : “Pas de manif statique, une émeute magnifique.” [affaire de préférence « esthétique » !]

“Il arrive quelquefois que des gens fassent des erreurs, parce qu’ils n’ont pas encore compris le principe”, précise l’étudiant. Une minorité, selon lui : “95% du temps, ce sont des symboles de ‘l’enfer des pauvres’ qui sont visés.” D’autres concèdent qu’il existe une attirance pour la violence chez certain·es, lorsqu’ils viennent manifester. Interrogé durant les manifestations contre la Loi Travail par Street Press, Ahmad, participant au black bloc confiait : « Quelques-uns vont en manif comme à un match de foot. L’équipe adverse, c’est les flics. »

Attention toutefois aux généralités. Dans le black bloc, l’usage de la violence n’est pas systématique. Le même Ahmad confie ainsi : « La question n’est pas seulement d’avoir des milliers de personnes qui descendent dans la rue, mais de savoir combien de personnes vont continuer à s’organiser après ce mouvement pour penser une autre société. » Et de citer d’autres modes d’action : « C’est plus fort de bloquer économiquement une usine que de casser une banque. Investir un lieu, ou organiser une soupe populaire, c’est aussi radical. » Le 22 avril 2001, lors des manifestations pour les droits des femmes à Washington, le noir cortège défile pacifiquement. Ce type de manifestation “calme” du black bloc s’est reproduit à plusieurs reprises durant les années 2000, en Italie par exemple. Lien TikTok

Alors que le cortège des manifestant·es [!] continue son chemin boulevard du Montparnasse, une silhouette masquée s’approche tranquillement d’une vitrine. D’un coup sec de marteau brise-vitre volé dans un bus, Mathias fait voler en éclat la glace d’un support publicitaire. Aussitôt l’action accomplie, il réintègre la manifestation et se perd dans la foule des anonymes. Presque aussitôt, un autre jeune homme, lui aussi cagoulé de noir et muni d’une bombe de peinture jaune, recouvre un mur d’un slogan anticapitaliste. Lien TikTok

Les images du black bloc, où sont visibles des individus vêtus de noir en tête de cortège, défraient régulièrement les chroniques des médias et les déclarations des politiques. Pour le politologue Francis Dupui-Déri [spécialiste de l’antiféminisme et de l’anarchisme], « depuis le XIXème siècle, l’anarchiste est associé à l’image du terroriste mangeur d’enfants et dévoreur de grand-mère. Aujourd’hui, c’est le black bloc. » Une mauvaise publicité due à l’usage de la « violence ». Or, ce professeur en science politique à l’Université du Québec rappelle que ces destructions de biens matériels symboles de domination et les frappes ciblées contre la police, ne sont qu’une stratégie de la mouvance anarchiste parmi d’autres. Pour Vixen, c’est la question de la violence elle-même qu’il faut interroger : “J’ai envie de sortir de ce paradigme de la violence (…), j’ai pas l’impression d’aller faire violence à quelqu’un quand je participe au black bloc.”

« repeindre la vitrine d’une banque en jaune, c’est parfois plus violent que de lancer un pavé dedans »

“Dans l’image du bloc qui est donnée, il y a un côté viriliste, mais ce n’est pas voulu”, assure Vixen, pour qui la pratique du black bloc s’inscrit dans la diversité des luttes. “C’est un filtre qui est mis dans le regard sur les actions du bloc. Il faut se ré-approprier des stratégies et des tactiques qui sont reconnues comme viriles et masculines, alors qu’elles ne le sont pas par essence.” La jeune femme précise que d’autres formes de mobilisations radicales peuvent aussi côtoyer des black blocs en manifestation, par exemple une fanfare militante ou des équipes de street medics. Des pratiques qui se sont souvent développées en parallèle du Bloc. “Le Bloc créé une zone d’autonomie temporaire”, souligne Camille.

Une zone autonome entretenue, de fait, à coup de pavés d’un côté et par des grenades et des canons à eau de l’autre. Reprendre la rue et la tenir. Ou plutôt, tenir gendarmes et policiers à distance et affirmer ainsi qu’une pratique militante offensive peut exister malgré une présence policière. Quand le black bloc se met en place “on reprend le contrôle. On n’est plus sur la défensive face à l’État”, explique Mathias qui, lorsqu’il n’est pas en manifestation, travaille dans la restauration. “C’est un moment joyeux”, sourit le militant. Ainsi le 1er mai 2018, sur le pont d’Austerlitz, à Paris, le black bloc danse, chante et rit au départ de la manifestation. “On a le sentiment d’exister à ce moment là. Le cortège de tête et le Bloc, c’est là que ça se passe : que ça pulse”, explique le jeune militant. [rendez-vous des peine-à-jouir ?]

Proclamer la fête et la jouissance pour vivre la révolte

Un an plus tard, le même sentiment anime toujours le noir cortège, alors que résonnent les paroles de Freed from Desire, de la chanteuse italienne Gala. Les paroles de ce tube des années 90 ont trouvé un retour en grâce sur le pavé ces dernières années, avec une forte dimension d’émancipation des genres et des normes sociales. “My lover has got no money, he’s got his strong beliefs” (Mon amour n’a pas d’argent, il a de fortes convictions). C’est aussi l’un des aspects de la pratique du black bloc, un côté émancipateur d’une part et de l’autre : une sorte de subversion joyeuse. Portée par une jeunesse radicale.

“C’est hyper important de repenser ces cortèges de tête et ces manifs avec cette notion de joie et de fête”, avance Vixen, alors que le cortège de tête essaie d’entraîner le gros de la manifestation en ballade sauvage par une rue détournée. Sur des itinéraires pas connus à l’avance, même par les manifestant·es. Le pire scénario pour la police, qui s’échine aussitôt à stopper l’avance de ces derniers à coups de grenades à gaz. Avec succès. Les manifestant·es crachent et toussent. Les yeux pleurent. Le coup est manqué. Pourtant chez les ingouvernables, les visages sont souriants. “On est aussi là pour partager des moments festifs.” Dans l’Italie des années 1970, les indiens métropolitains, qui étaient une branche du mouvement autonome, considéraient déjà que le rire était une forme de subversion et la dérision, une arme politique.

Dans la manifestation syndicale proprement dite, sous les ballons floqués et derrière les banderoles étirées, environ 40 000 manifestant·es défilent en rangs serrés derrière leurs directions. C’est peu dire qu’en quelques années, depuis la Loi travail, les syndicats se sont laissés déposséder de la tête du cortège. Devant, derrière et autour de celui-ci, parmi les centaines de cagoulé·es en imperméable noir, on observe plusieurs milliers de manifestant·es solidaires du black bloc. Il y a des gilets jaunes, des étudiant·es, quelques écolos, des radicaux et de plus en plus de militant·es affublé.es de chasubles aux couleurs des grandes centrales syndicales. De manif en manif, les rangs de ces dernières se sont clairsemés. “On arrive à rendre solidaires de nous plus de gens que les syndicats”, résume Camille. “Et maintenant on prend le contrôle des cortèges, parce que les gens se rendent compte que leurs stratégies ne marchent plus.”

Un symptôme de l’impuissance du militantisme classique ?

Avenue des Gobelins, la tête du cortège s’est scindée … et quelques militant.es syndicaux se retrouvent parmi les ingouvernables. C’est le cas d’Albert, 31 ans. Ce militant à la CGT observe le black bloc, disséminé autour de lui. L’heure est à l’accalmie et la police campe sur ses positions. Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de cette pratique, l’ouvrier métallurgiste est un peu gêné : “Je comprends le ras-le-bol et je comprends que la méthode pacifique ne fonctionne plus.” De là à la soutenir ? Albert hausse les épaules et soupire. “On nous a parlé de violences, moi je ne regarde pas BFM-TV, je ne sais pas de quelle côté elle est.”

Depuis 2016, le nombre de militant·es syndicales·aux présent·es dans le Cortège de tête ne cesse de croître. Ceux-là participent peu aux “violences”, mais les cautionnent et refusent de s’en désolidariser. Parfois même, ils les applaudissent. De fait, manifester dans cette portion du cortège, affranchie des bannières et des services d’ordre syndicaux, c’est accepter de façon plus ou moins implicite la diversité des modes de luttes. Une position qui n’est pas partagée par tout le monde. Beaucoup craignent que la présence de manifestant·es violent·es dans les cortèges ne restreigne leurs libertés, justifiant la répression policière ou l’interdiction des manifestations par le gouvernement.

La retraité assure avoir été bousculée par les militant.es masqué·es [sic], ses lunettes renversées. “Ils m’ont dit : ‘mais madame, si on casse pas on nous entendra pas’.” A l’instar d’Odile, beaucoup redoutent que les militant·es radicales·aux ne discréditent les mobilisations générales et leurs revendications. Du politicien au porte-parole de certains groupes altermondialistes, les détracteur·ices du black bloc s’évertuent à lui nier toute rationalité politique. Susan George, vice-présidente d’ATTAC en 2001 déclarait ainsi à Libération lors du G8, à Gènes : “Ces violences d’anars ou de casseurs sont plus antidémocratiques que les institutions qu’ils combattent soit-disant.” En mai 2018, c’est un élu communiste, Fabien Roussel, qui appelle le ministre de l’Intérieur à prendre des mesures pour prévenir les violences des black blocs. Tandis que le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avant de se rétracter, dénonce “sans doute des bandes d’extrême-droite”.

A Paris et dans d’autres villes, il arrive que le black bloc et les services d’ordre de certains syndicats en viennent carrément aux mains. Ainsi en 2016, des accusations émanent de militant·es de la mouvance libertaire : “le SO de la CGT a livré des jeunes aux flics”. Là encore, on assiste à deux visions différentes. Entre les syndicats et leurs adhérents il existe un accord tacite, ceux-ci peuvent venir manifester en famille sains crainte de se faire charger par la police. Pas question alors de laisser les “casseurs” pénétrer le cortège syndical et donner un prétexte à des policiers pour intervenir dans celui-ci. En avril 2016, les militant·es cagoulé·es dépassent le cortège syndical qui s’est mis en branle, CGT en tête. Ils crient “SO collabos !” Casqués, armés de matraques et de manche en bois, le service d’ordre de la CGT charge le black bloc. “Entre le service d’ordre de la CGT et les autonomes, ça a toujours été ce genre de rapport”, sourit Annie*, une militante autonome d’une cinquantaine d’années. D’autres syndicats entretiennent des rapports un peu moins conflictuels avec le cortège ingouvernable.

En juin 2016, lorsque le black bloc de la manifestation en hommage à Clément Méric se disloque sous les charges policières et les grenades, ses participant·es refluent vers l’arrière de la manifestation jusqu’au cortège de l’Union syndicale Solidaires. Le service d’ordre syndical signifie alors à deux personnes encagoulées d’arrêter de jeter des pierres depuis leur cortège, mais avancent côte à côte avec l’une des banderoles du bloc, pour progresser dans les gaz lacrymogènes. De même, lorsque le service d’ordre de Solidaires protège la sortie des ses manifestations de ses militant·es face à la police, nombre de participant·es au black bloc empruntent également ce sas bienvenu après s’être changé, pour éviter de potentielles interpellations.

Mathias “confrontés à la violence de la police, des manifestant·es au départ pacifiques soutiennent de plus en plus les manifestant.es radicaux”. Mais à quel prix ? En 2016, des habitué·es du black bloc, habillés en blanc et masqués de rouge pour l’occasion, brandissaient une banderole sur laquelle était inscrite : “Pour l’unité, il faut des ennemis communs”. Une manière de rappeler aux syndicats qui est l’adversaire.

Ces actions sont largement médiatisées, diffusant à l’échelle mondiale l’existence de cette pratique, et les blacks blocs essaiment à travers la planète, essentiellement en Europe et en Amérique, au cours des années 2000. Ils se forment surtout lors des manifestations contre les sommets organisés par les grandes puissances de la planète (G8, Otan, etc.), et c’est à cette occasion qu’ils font irruption en France, à Evian en 2003 et surtout à Strasbourg en 2009.

Ces trois dernières années, les plus importants black blocs ont eu lieu le 20 janvier 2017 à Washington DC, lors de la manifestation Disrupt J20 contre l’investiture présidentielle de Donald Trump, en juillet 2017 à Hambourg en réponse au sommet du G20, et surtout en France depuis 2015. Lorsque l’état d’urgence est proclamé après les attentats du 13 novembre au Bataclan et à Saint-Denis, plusieurs manifestations sont interdites, et notamment celle en opposition à la COP21 qui se tient en Île-de-France. Plusieurs milliers de personnes bravent l’interdiction et se réunissent sur la place de la République à Paris. Un black bloc se forme et tente sans succès de forcer un barrage policier pour lancer la manifestation, ce qui entraînera plusieurs heures d’affrontements, de nombreux blessés et plus de 300 arrestations.

A peine quelque mois plus tard, le mouvement contre la loi Travail au printemps 2016 voit le black bloc réapparaître régulièrement en tête des manifestations à Paris, Nantes et Rennes pour ne citer qu’elles, formant la première partie de ce qu’on appelle désormais le cortège de tête. Le nombre de participants à ces black blocs augmente avec la durée du mouvement et la dureté de la répression des manifestants. Le phénomène atteint son apothéose le 14 juin 2016, à Paris, où un cortège de plusieurs milliers de personnes s’oppose à la police sur des avenues entières. Depuis, on le trouve régulièrement dans les manifestations antifascistes et dans les défilés du 1er mai, mais c’est avec le mouvement des Gilets Jaunes qu’il revient durablement sur le devant de la scène médiatique.

Un Black Bloc applaudi pour le 1er mai 2019

D’ordinaire, on trouve des black blocs dans les manifestations dites “de gauche” où il cohabite en général avec des groupes et partis allant des communistes aux sociaux-démocrates. Son apparition dans le mouvement des Gilets Jaunes dont l’hétérogénéité inclut des franges de la droite et de l’extrême-droite n’avait initialement rien d’évident. D’autant plus que de nombreuses personnes manifestaient pour la première fois et n’étaient par conséquent pas familières avec la pratique, si ce n’est par ce qu’ont pu en transmettre les médias. Autant dire que ça n’encourage pas un a priori positif. Le pacifisme largement affiché s’accompagnait régulièrement du rejet des mystérieux·ses cagoulé·es. Pourtant, à une vitesse fulgurante, rencontre et nécessité ont fait leur œuvre.

Devant l’ampleur et la férocité de la répression, les Gilets jaunes ont dû passer, très rapidement, à un autre niveau d’organisation. Ça tombait bien, juste à côté d’eux s’agitaient des personnes ayant une certaine habitude de ces situations, et toute une série de tactiques, à l’efficacité éprouvée, à transmettre. Mais l’inspiration n’est pas allée que dans une direction. La tenue sombre est restée de rigueur, mais le cortège noir s’est étoilé de gilets jaunes par dessus les pardessus. Et réciproquement. Les émeutes des Gilets Jaunes, éclatées en plusieurs cortèges et multiples points de pillage et d’affrontement ont également bousculé l’habitude du grand cortège-black bloc uni, dont la force vient de son nombre et de sa résistance aux charges.

Cette perméabilité des pratiques combinée à l’indignation unanimement partagée des Gilets Jaunes contre les brutalités policières ont contribué à faire bouger les lignes sur la violence, les moyens d’y faire face ainsi que d’y recourir. De la place de l’Étoile à celle d’Italie, le slogan « Tout le monde déteste la police ! » est repris en cœur par les uns et les autres. Et s’il est difficile d’évaluer le nombre de Gilets Jaunes ayant “rejoint” le bloc, il est clair que les échanges entre ses participant·es et le reste des Gilets Jaunes a, en large partie, établi les bases d’une relation. Celle-ci ne s’étend pas systématiquement jusqu’à la coopération, mais constitue au moins l’acceptation d’une coexistence. Ainsi, conspuée en 2018, la constitution du Bloc s’est effectuée sous les applaudissements au printemps suivant.

Face à la montée du Black Bloc, un arsenal de répression toujours plus fort

Une grande force des services de renseignement est de feindre qu’ils savent tout. De donner l’impression qu’ils sont au cœur des intrigues, alors qu’ils en ignorent souvent le détail. Et d’intimider et frapper de manière invisible l’imaginaire collectif, afin que ce dernier ne pense même pas à se rebeller. Ces dernières années, les renseignements ne manquent pas de communiquer sur le danger que représenteraient les “black blocs”. A coup de fichages et d’arrestations, parfois préventives, la répression s’est abattue sur les imperméables noirs un peu partout en Europe.

Les 7 et 8 juillet 2017, les chefs d’État et de gouvernements du G20 se rencontrent dans la ville allemande de Hambourg. Plus de 20 000 policiers et militaires sillonnent la ville, transformée en forteresse pour l’occasion. Certaines manifestations se déroulent pacifiquement, d’autres tournent à l’affrontement ciblé avec la police. Dès la fin du sommet, la police de Hambourg lance une commission d’enquête spéciale appelée « Black Block ». Plusieurs milliers de procédures pénales sont ouvertes contre des suspects allemands, français, espagnols et suisses. Certain·es militant·es sont en détention depuis, comme le rapporte Bastamag.

“Il y a des veilles de manif’ qui sont plus difficiles que d’autres”, concède Vixen. “La peur fonctionne.” Car en face, l’arsenal répressif ne manque pas de se renforcer. En France, la dernière loi “anti-casseurs”, “visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations”, cible particulièrement les adeptes de l’action directe et leurs soutiens. Avoir le visage masqué, même partiellement, à proximité d’une manifestation peut désormais coûter un an de prison et 15 000 € d’amende. Et l’interpellation sur ce motif, qu’elle soit pour un simple foulard ou une cagoule, n’est souvent que la première étape d’une grand boucle répressive. Viennent régulièrement s’ajouter les accusations d’outrage et rébellion.

La parole des manifestant·es fait rarement le poids pour la Justice face à celle du policier, preuves matérielles ou pas. Et surtout, le délit de groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, voté par la droite en 2010. Prévu selon ses instigateurs pour lutter contre les bandes violentes, il sert désormais massivement à justifier les arrestations de manifestant·es, que ce soit des Gilets Jaunes, des opposant·es au G7 de Biarritz ou bien les convoyeuses d’un homard en papier mâché à Nantes. Avec ce délit, on ne juge pas d’actions commises, mais de l’intention supposée de les commettre, une accusation dont nul n’est à l’abri et encore moins les participant·es au bloc, dont la simple tenue peut être considérée comme un élément à charge. Si l’on y ajoute encore le refus de donner son ADN, on aboutit à des procès où les militant·es font face à quatre ou cinq chefs d’accusation dont aucun ne porte sur le fait d’être l’auteur ou l’autrice de la moindre violence.

Le Bloc compte aussi son lot de blessures. Bras et mains cassées par des coups de tonfa, des éclats de grenades dans les jambes et des hématomes, dus aux tirs des LBD 40. Sur le pavé, les street médics ont parfois fort à faire. A seulement 22 ans, Mehdi* compte déjà pas mal de manifestations à son actif. Il a été dans les cortèges de tête contre la loi Travail, en 2016, sur les barricades de la Zad de Notre-Dame-des-Landes et présent au contre-sommet du G20 à Hambourg. Mais lorsqu’il parle du mouvement des Gilets Jaunes, le jeune homme ne peut s’empêcher de grimacer : « En ce moment c’est chaud. Il y a des tirs de flash-ball dans la tête. Quand tu vois les manifestants avec des yeux crevés, ça fait peur. Les flics veulent terroriser en marquant les gens sur leur corps, pour les dissuader de venir en manif. » Débuté il y a neuf mois, le mouvement social des gilets jaunes a mis sur le devant de la scène une répression judiciaire inédite et des blessures graves, causées par l’armement des forces de police.

Après six mois de mouvement, les chiffres officiels, forcément parcellaires, donnent le vertige : 3 830 blessés. Pas de quoi décourager Mehdi pour autant : “Ça a jeté un froid pour beaucoup de monde, c’est sûr. Il y a des potes qui flippent : lancer un caillou et te recevoir un LBD, ça fait réfléchir… On fait plus trop les fous comme avant. On fait plus gaffe.” Plus résolu que jamais, ce jeune ouvrier ajoute : “Ça renforce aussi notre colère et la détermination des gens. En étant confrontés à cette violence de la répression, ils se radicalisent. Ils prennent conscience des méthodes de la police dans les Quartiers.”

*Les prénoms ont été modifiées [sic].

Un reportage de Tristan Goldbronn [Reporterre], Pierre-Olivier Chaput [Reporterre] et Etienne Gratianette [musicien, « Je sévit dans l’Hebdo Parleur (sic) ]. Réalisation : Tristan Goldbronn. Photo de Une : Sylvain Lefeuvre pour Radio Parleur«